E’ uscita nel dicembre 2024 l’edizione de La Galeria di Giovan Battista Marino, a cura di Carlo Caruso, Marco Landi, Lorenzo Sacchini, Beatrice Tomei, diretta da Carlo Caruso, per i tipi di BIT&S, Testi e Studi, Milano, quarto volume dell’Edizione delle Opere di Giovan Battista Marino coordinata da Clizia Carminati ed Emilio Russo.

La ricerca, parzialmente finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è resa disponibile dall’edizione cartacea e dal formato digitale in open access, grazie al quale è possibile leggere il primo tomo dell’opera, dedicato alle Pitture, che comprendono le Favole e le Istorie ed in qualche caso è corredato dell’illustrazione del dipinto o del disegno dagli autori trovato corrispondente.

E’ a Marco Landi che è dovuto lo studio del sonetto numero 26, intitolato: Polifemo con Galatea d’Agostin Carracci, una delle poche canzoni del testo mariniano per la quale fosse da tempo avanzata la concordanza alla Galleria Farnese, della quale Marino fu testimone, se non nella genesi degli affreschi, in qualità di precettore di Margherita Aldobrandini, almeno quando furono scoperti nel 1600, in occasione del suo matrimonio con Ranuccio Farnese, per il quale il poeta compose un libretto nuziale.

E’ quindi con perplessità che vediamo pubblicato alla pagina 135 della nuova edizione, alla Fig.26.1, il riquadro grande di uno dei lati lunghi della Galleria Farnese dei Carracci con uno scenario marino - nel secolo scorso per lo più considerato di soggetto inidentificabile - dove non vi è alcuna figura di Polifemo e solo alla figura successiva il riquadro di uno dei lati corti della volta (fig.3) che, appunto grazie ai versi del poeta, sappiamo essere di Annibale Carracci, dei due di Polifemo e Galatea della Galleria Farnese.

Fig.1 - Agostino Carracci, Polifemo e Galatea (Galleria Farnese, Roma)

Fig.1 - Agostino Carracci, Polifemo e Galatea (Galleria Farnese, Roma)

In sostanza, la favola di Polifemo e Galatea di Agostino Carracci nel sonetto di Marino sul lato opposto della Sala Farnese, quella in cui il racconto dalle Metamorfosi di Ovidio giunge al suo epilogo e Polifemo scaglia il masso che ucciderà Aci, in fuga con Galatea sullo sfondo del riquadro (fig.1), non è nemmeno riprodotta dal volume e contemplata nel commento.

Viene invece richiamata nelle note al testo una tradizione di lettura per il terzo riquadro, sempre con lo scenario marino, della Galleria Farnese, più intensamente di sapore archeologico, che fu Giovanni Baglione a ritenere una Galatea, nemmeno seguito dagli intagliatori degli affreschi della Galleria come Carlo Cesio e Pietro Aquila (Venere) e discusso da Giovan Pietro Bellori nell’Argomento della Galleria come “Galatea oppure sia Venere portata sopra il mare dal dio marino Cimothöe ”, quindi oscillandola a Galatea sulle spalle di Tritone. Né è da supporre che Bellori fosse in errore nello scorgervi un dio marino, dal momento che, anche senza che vi avesse identificato il passo delle Metamorfosi con il corteo di Proteo più probabilmente pertinente, con il nome di Cimothöe sono contemplati in letteratura tanto la ninfa che il dio marino e questa interpretazione si staccava dal testo di Baglione. Non è possibile pretendere che quest’ultimo cogliesse nel dipinto i disegni che riproducevano alcuni dei pezzi tra i più famosi della collezione archeologica Farnese, oggi conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e che nel 1600 si trovavano nel Palazzo Farnese, come quello della Venere accovacciata da Doidalsas o come il Busto di Caracalla effigiato nel volto del multiforme dio Proteo (Ovidio, Metamorfosi, Libro II, 8-14), che stringe Elena tra le braccia. Venere accovacciata allo scoglio di Proteo dell’immaginario di Carracci (che ritroviamo anche nel poemetto La Montagna circea della competizione cavalleresca, tenutasi nel 1600 a Bologna per i festeggiamenti delle nozze Farnese-Aldobrandini) attingeva ad un repertorio formale che comprendeva anche i resti di arte romana venuti alla luce in quegli anni a cavallo del secolo.

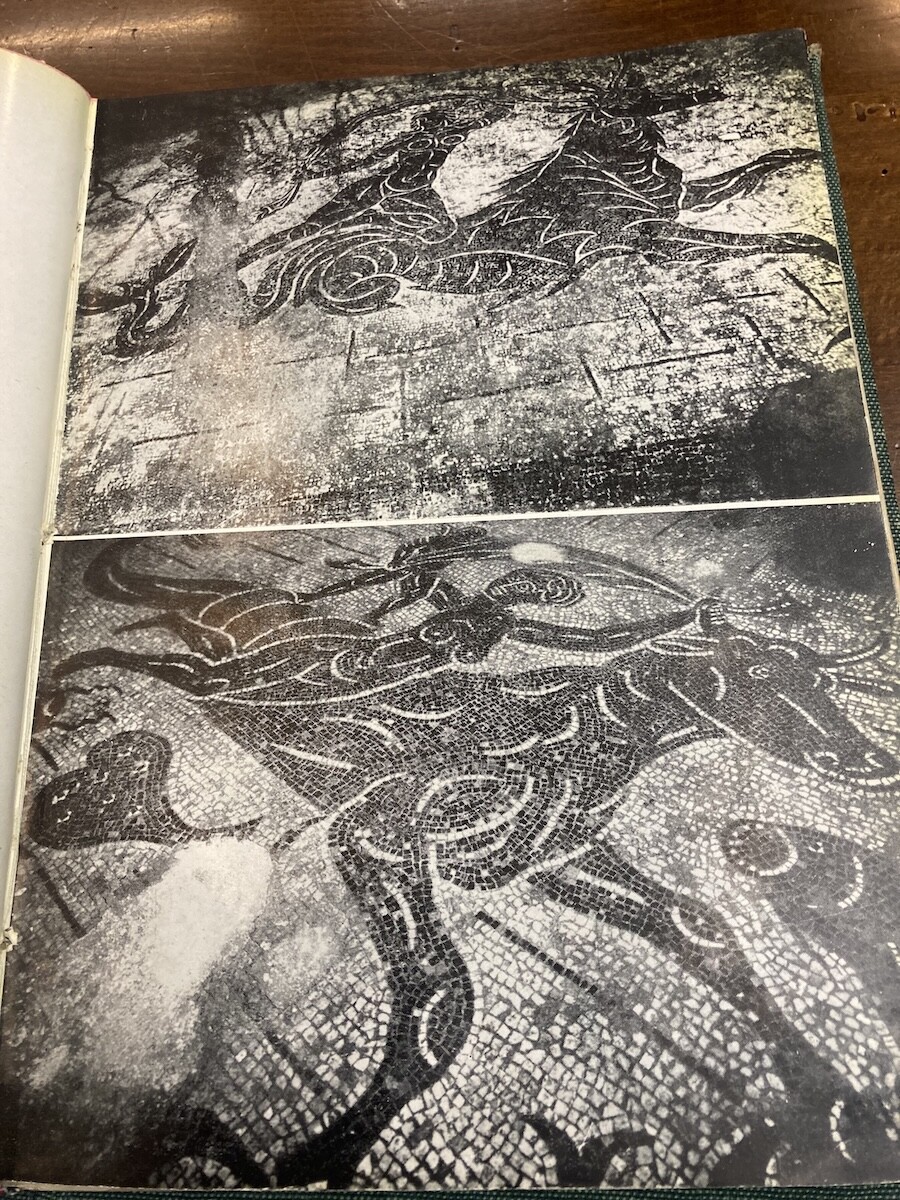

Fig.2 - Dio Proteo, mosaico delle Terme Commodiane, particolare (Chiesa di S. Cesareo, Roma), tratto da: G. Matthiae, S. Cesareo “de Appia”, Roma 1955, Tavola VIII

Fig.2 - Dio Proteo, mosaico delle Terme Commodiane, particolare (Chiesa di S. Cesareo, Roma), tratto da: G. Matthiae, S. Cesareo “de Appia”, Roma 1955, Tavola VIII

Come la pavimentazione a mosaico (fig.2) ritenuta delle Terme Commodiane, di tarda età antonina, sottostante la chiesa di S. Cesareo sulla Via Appia, restaurata per volontà del cardinale Cesare Baronio, che vi fece trasportare il ciborio e le transenne della Basilica di S. Giovanni in Laterano e che fece affrescare con le Storie del Santo da Giuseppe Cesari, il Cavalier D’Arpino, viventi sia Agostino che Annibale. Il mosaico, molto esteso, attualmente in restauro sotto la direzione del dottor Santino Alessandro Cugno del Parco Archeologico dell’Appia Antica, mostra innumerevoli creature marine con code di serpente e di pesce, tra cui, in prossimità di un Tritone, un grongo taurino (Ovidio, Metamorfosi, Libro VIII, 18), una trasformazione possibile del dio, che sul dorso trasporta una Nereide. Giambattista Marino in questo frammento al numero 26 dell’edizione de La Galeria, non accenna al riquadro lungo della Galleria Farnese del dio Proteo, come ha sostenuto Landi e per il quale sono pervenute attraverso i secoli numerose possibili letture iconologiche, anche nel secolo scorso, che di volta in volta vi hanno immaginato, oltre a Galatea e Cimothöe e Venere, inoltre Peleo e Teti, Glauco e Scilla ed altre storie ancora.

Il doppio della favola di Polifemo della Galleria Farnese, quella dipintavi questa volta da Annibale Carracci, cui allude Marino nello stesso sonetto 26, creando il gioco di parole del dispetto provato dal gigante monocolo, è Polifemo con Galatea sul carro trainato da delfini (fig.3), sul lato corto opposto della volta: in entrambi i riquadri (figg.1 e 3) del sonetto il protagonista è Polifemo, senza il quale la sua canzonetta, oltre che incomprensibile, non sarebbe altrettanto pertinente alla Galatea ovidiana. Certo bisognava aver letto Ariosto per identificare subito Mongibello nel proverbiale gigante e, forse, il Libro IX dell’Odissea per capire che nel riquadro (fig.1) non si tratta della fuga alle navi dei compagni di Ulisse e cogliervi, come suggerisce Marino, una donna fuggitiva, che ha il solo torto di essere

Fig.3 - Annibale Carracci, Polifemo e Galatea (Galleria Farnese, Roma)

Fig.3 - Annibale Carracci, Polifemo e Galatea (Galleria Farnese, Roma)

vista e desiderata da un Ciclope, che, non ancora accecato, non ha mai goduto del dono della stereoscopia.

Eccone il testo:

Polifemo con Galatea d’Agostino Carracci

Essalava in sospir l’aspro tormento,

Mongibello animato, isola viva,

Polifemo il feroce, e ’n su la riva

a la grand’ombra sua pascea l’armento, 4

quando, tenendo il fiero lume intento

a la ninfa crudele e fuggitiva (fig.1),

quella che ’l gran Caracci coloriva (fig.3)

vide apparir sovra ‘l tranquillo argento; 8

onde, di doppio foco acceso il petto,

disse alternando a le sembianze sue

quinci e quindi confuso il dubbio affetto: 11

– Deh cessa, Amor, le meraviglie tue,

poiché, s’occhi non ho per un oggetto,

com’esser può ch’io ne sostenga due? –.

Baglione inserisce una descrizione d’insieme della Galleria Farnese nella Vita di Annibale Carracci (p.107) dove enumera “...Et indi Polifemo col sasso in atto d’uccider Aci (il riquadro di Agostino dove pure sullo sfondo fugge Galatea, (fig.1) […] Et indi Galatea che ascolta il suono di Polifemo (fig.3) […] Segue poi la vista de’ lati da basso, e tralasciando quella di Galatea nel mezo, che è d’Agostino […].” Quest’ultima Galatea ribadita, dal momento che l’aveva appena elencata anche nella Vita di Agostino (p.104): “...E nella Galleria in una delle facciate grandi nel mezzo è di Agostino la favola della ninfa Galatea che scorre il mare; […].” Nell’impossibilità di decifrare il vasto repertorio di citazioni dall’antico dei Carracci nella Galleria Farnese, per dare lustro alla propria dottrina nell’interpretare uno dei riquadri più enigmatici della volta, le Galatee della descrizione di Baglione diventano tre, due delle quali di Agostino. Cosa non del tutto vera se fu Annibale a ridisegnare di spalle il Tritone con la buccina del riquadro con il dio Proteo, che era frontale nel disegno di Agostino (fig.4) (National Gallery, Londra, acquisto 1837), una volta che questi, già malato, era rientrato a Parma. Perfino Karel van Mander negli Het Schilderboeck, Il Libro della pittura, edito nel 1604, vi aveva interpretato Idotea, figlia di Proteo, nella Nereide che il dio trascina.

Fig. 4 - Agostino Carracci, Proteo e Tritone, disegno per la Galleria Farnese, particolare (National Gallery, Londra)

Fig. 4 - Agostino Carracci, Proteo e Tritone, disegno per la Galleria Farnese, particolare (National Gallery, Londra)

Nemmeno è possibile pretendere che Baglione conoscesse i Dialoghi degli dèi e i Dialoghi Marini di Luciano di Samosata per collegare al riquadro di Mercurio e Paride il corteo di balene e di Tritoni della favola, in cui, tra le belle, siede Venere, origine della stirpe latina, che offre a Paride il premio promesso. Certo è che anche Carlo Cesare Malvasia nella Felsina pittrice conosceva l’Orazione in morte di Agostino Carracci di Lucio Faberi, suo testimone in vita, stampata nel Funerale di Agostino Carraccio di Benedetto Morello nel 1603, se, al pari del grande poeta del barocco, riferiva ad Agostino Carracci nella Galleria Farnese “la Diana (Pan e Diana) e la Galatea”, la quale tradizionalmente, dall’arte romana, più spesso che da sola, con Aci e con le Nereidi, era raffigurata anche con Polifemo.

Il fatto è che tutta La Galeria di Marino esaltava il verso ovidiano del riquadro di Proteo nello scenario marino della Galleria Farnese, che faceva proprio il trionfo della mitopoiesi delle Metamorfosi nel verso “Materiam superabat opus.” Sarebbe stato il primo libro illustrato della letteratura moderna, se solo le incisioni avessero avuto procedimenti più rapidi e le riproduzioni avessero potuto viaggiare alla velocità del digitale.